现在有这么多重映片,为什么一定要看它?

撰文 清晏

「如果你有梦想的话,就要去捍卫它。」

《当幸福来敲门》里这句被广为流传的对白,夯实了它被当做成功学或励志学经典案例的可能。

但必须要指出的是:如果一味地用成功学或励志学的眼光,去衡量威尔·史密斯的这部代表作之一,显然是低估了它的价值和能量。

这并不是说,用这种标准来定义它,就是错的。只是说,作为被诠释的文本,《当幸福来敲门》其实有着更为复杂的面向。

可惜的是,因为太过考量商业的可能性,在处理贫穷的惨烈时,导演暴露出太过投机取巧的本能:相比于着重再现与生存相关的挣扎悲壮,它更在意的是人在这种困境里,所能爆发出来的坚韧与顽强。

这就是为什么,威尔·史密斯对儿子说的那句话,能被广为流传的缘由:它为那些挣扎在生存线上的穷苦人,或者说为那些努力要实现理想的人,注射了一剂强心针,让他们在眼瞅着就要消沉、颓丧的时刻,多一刻自我鼓舞的可能。

从这个角度审视《当幸福来敲门》,电影里无一处不是在展示一个男人在溃不成军的生活面前,所能迸发出的绝地反击的最大能量——为达到这个目的,它甚至用并不多见的回忆时刻,来比对他生活的困厄:

以前他意气风发,用全部身家买断骨质扫描仪在当地的代理权。那个时候的妻子恍惚雀跃,他也壮志满怀,俩人都对未来充满希望;

但现在他穷困潦倒,医生们不认可这种骨质扫描仪,家里的货物滞销堆积,儿子被托管在很不靠谱的托儿所,满腔怒火的妻子要打两份工,银行随时都在收走他的财产——这个根据真事改编而来、感动无数观众、被大部分人认为是励志成功学的电影,几乎把所有精力,都放在了男主角如何绝地反击上。

毕竟,相比于因失败、贫穷而招致的痛苦,成功所带来的喜悦、以及为之而努力的坚韧,从来都更有说服力。

毕竟,人们总是会被自己并不拥有的特质给吸引。

也就是说,在《当幸福来敲门》里,你不能只看到男主角的坚韧不拔与绝地反击——倘若只有这一种视角,那它就丧失了更具悲悯情怀的人道主义,以及对社会阶层分化日益加剧的担忧或批判。

比如男主角带着儿子,在救济所排队等候一晚住宿时,镜头里有一辆敞篷跑车咆哮而过,且车上红男绿女笑逐颜开——尽管是面对商业诉求,才妥协处理后的一闪而过,我们也得知道,这才是《当幸福来敲门》最有力量的时刻。

贫穷是大众且煎熬的。

财富是少数且骄傲的。

这现实壁垒的坚固,也不是仅仅靠坚韧不拔能绝地反击的——他身上固然有成功的因素,但偶然性的几率,被剔除在了叙事之外(对叙事进行可筛选的呈现,是《当幸福来敲门》最值得创作人学习的技巧)。

好在每一份成功,也都伴随着痛苦和挣扎。

就像每一种贫穷,也都伴随着酸楚和凄凉。

它们是两面一体的,也是《当幸福来敲门》再怎么竭力躲闪,都不可能避免的,因而也就有了让这部电影更有生命力的可能性——那就是处在贫穷和失败里的男主角,有着怎样的辛酸、挣扎和斗争。

与生存有关的挣扎,才是最惨烈的。

这也是当下的电影,越来越不值得反复咀嚼的原因。因为它们无法帮你逼近血淋淋的现实,反而逐渐充盈着中产阶级审视后的矫揉造作和虚情假意。在这些电影里:挣扎在温饱线上的粗粝和痛楚,越来越程式化、滤镜化。它越来越容易被征用的现实处境,让它逐渐失去曾经辉煌的魅力,以至于观众难以与那种苦难的真实处境,产生切肤之痛的共鸣。

这就是为什么,在越来越多的电影里,那些死去的角色,越来越趋向于统计学。无论对主角、反派还是观众,他们不过是数字而已,甚至有着活该如此的结局。比如《王牌特工》中,脑袋被引爆成烟花秀的权贵阶层,或是《复仇者联盟3》里,灭霸一个响指,就会消亡一半的宇宙生灵。

穷困灭亡的人再多,也无法让你心生怜悯。

这就是人道主义在当下电影里越发衰落的表征。这情形也不是不可预料,数十年前在《贫民窟的百万富翁》里,导演丹尼·保尔借机喟叹:人们更在意日常生活的戏剧性和娱乐性,而事关生与死的人道主义关怀,却衰落成可有可无的装饰品。

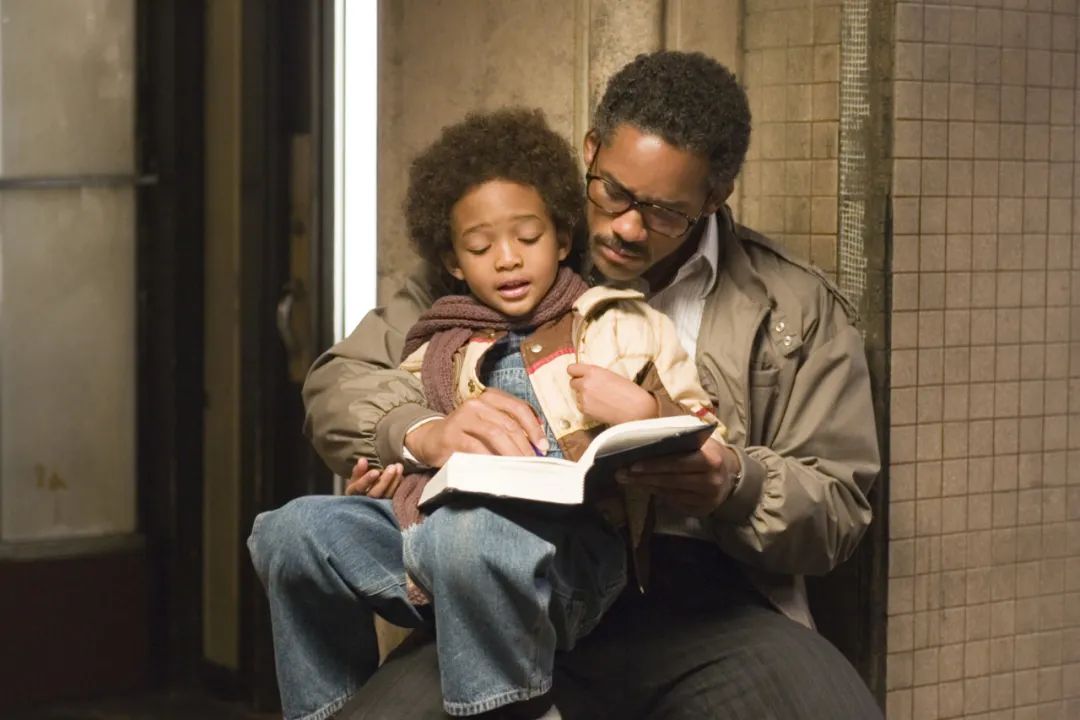

比之早两年的《当幸福来敲门》,相对来说还保持着同样严肃的态度。最典型的地方,就是他和儿子被酒店旅馆老板赶走,带着儿子滞留在地铁站,最后以「时空穿梭」的游戏,哄骗儿子睡在公共厕所里。他反锁卫生间的门,捂着儿子的耳朵把他揽在里,以防门外的敲门声吵醒儿子。

相比于此前他妻子离去、被逼破产、求职被拒、赖掉车费、被堵房钱,甚至是在马路上被汽车撞掉一只鞋,他都没有哭。而那一刻,他却哭了——那不仅是他对儿子的爱暴露了他的脆弱,更在于一个男人没法在生活里寻回希望。

比贫穷更可怕的,是看不到一丝光亮。

其实电影对这段的处理,是有前车之鉴的,那就是小津安二郎的《东京之宿》:

在《当幸福来敲门》里,滞留车站的儿子是对父亲怀有敌对情绪的,就像他坐在椅子的另一头,还指着连累父亲沦为Loser的骨质扫描仪说「这不是个时空穿梭机」。父亲却顺势玩起游戏,告诉儿子闭上眼按一下按钮,睁开眼就能回到恐龙时代——接下来他们也确实是那么做的,然后才有了睡在厕所一节。

1932年的《东京之宿》,有个几乎相同的细节:老爹带着俩儿子穷得没饭吃,饿久了还说自己想喝酒,大儿子就假装给老爸倒酒,老爸就假装喝酒,甚至喝着喝着还喝高了,然后就倒地和衣而睡……相比于《当幸福来敲门》,小津安二郎的细节处理更生动。也就是说,他让「假戏真做」的假,更有说服力——哪里来的酒,又哪里来的小酒杯和大酒杯,又哪里能不小心把酒洒了,甚至能喝得上头最后昏昏睡去呢?

两个同样展示男人在生活和儿子面前溃不成军的电影,都竭尽所能地保持了父亲的颜面。不同的是:《当幸福来敲门》是用父亲的眼泪,来博取观众的同情,他儿子是被动的、默认的;而《东京之宿》却是用儿子的假戏和父亲的真做,让孩子主动为父亲挽尊,它获取的悲悯是加倍的。

这就是提及当下电影展示苦难时,强调它们因程式化和滤镜化而不值得反复咀嚼的缘故:在同题材的前辈面前,它们越来越商业、世俗和浅薄,要么旨在透过苦难博取同情,要么就是把苦难归入到统计学,却不能让观众去体验贫穷所带来的刻苦感受——这是我们这个越发凸显右倾思潮的时代,所不能复原的。

以此为起点,反观重映的《当幸福来敲门》,就更能体会到它在人道主义逐渐散佚的尾巴上,闪烁着怎样辉煌的光芒:它不仅是要激励我们。

每个处在人生艰辛里的观众去努力捍卫梦想,更是要让我们透过现实的悲凉,给予底层人以更热烈的关怀。

当幸福来敲门 The Pursuit of Happyness (2006)

类型: 剧情 / 家庭 / 传记

制片国家/地区: 美国

语言: 英语 / 粤语

上映日期: 2020-07-20(中国大陆重映) /

编辑:王卓姣

banquan@nandu.cc. 020-87006626