哈利·波特之后,那些拯救世界的英雄就不好玩了

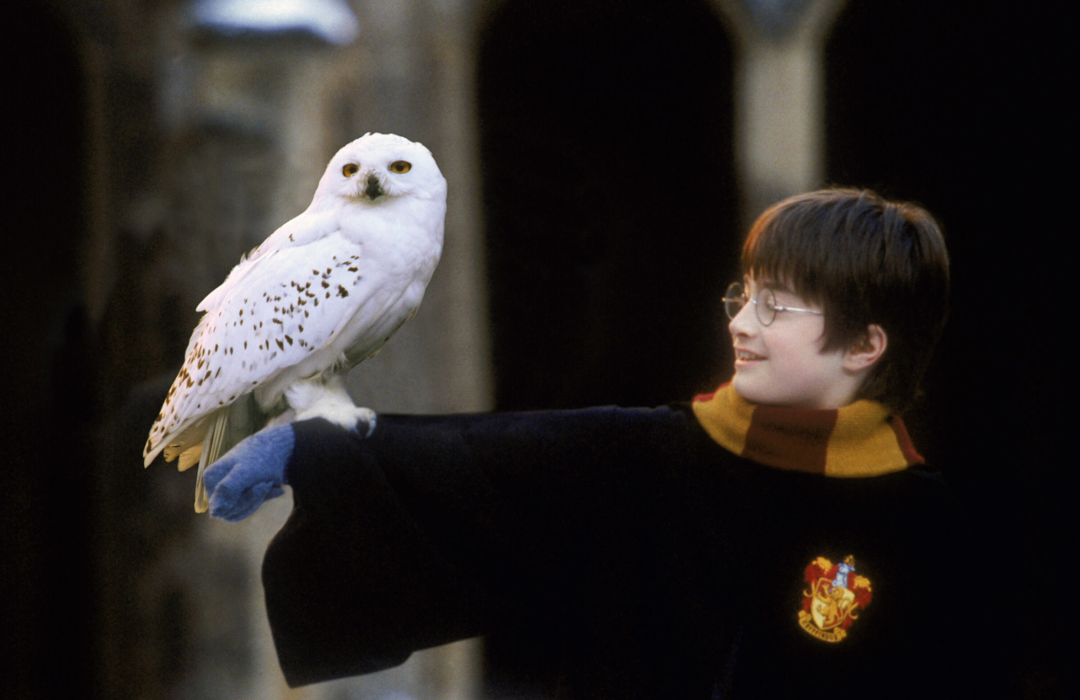

哈迷们有福了:《哈利·波特与魔法石》重映,魔法世界的大门再次开启。

哈迷们有福了:《哈利·波特与魔法石》重映,魔法世界的大门再次开启。新千年之后,在所有关于对抗邪恶、拯救世界的电影里,哈利·波特可能是最后一个让我为之心有戚戚然的系列。撇开原著,单看电影:从2001年第一部《哈利·波特与魔法石》,到2011年最后一部《哈利波特与死亡圣器(下)》,这整个系列既是在说英雄如何战胜大魔头,又是在说一群普普通通的小孩子,如何蜕变为能够独当一面的成年人。

在整个序列里,尽管哈利是人人侧目的天选之子,但从整个故事线来看,会发现他其实是个一腔孤勇的悲怆主角。他越成长,这种悲怆的孤勇就越明显:到霍格沃兹后,他发现自己的父母原来死于伏地魔之手;在他寻找并对抗伏地魔时,找到了自己的教父小天狼星;但小天狼星并没得救,反而成了跟哈利一样被命运无情嘲弄的人,死在了哈利收获友情的时候;等哈利坚定信念要去报仇,于他而言像北斗星一样存在的邓布利多,却突然死去,而那个总是对他百般刁难的斯内普教授,却被证明对他爱得最深;最后靠着与他一同成长起来的伙伴们孤军奋战,才彻底打败伏地魔,还世界以和平……

哈利一行孤军奋战,失去总比得到的多。

但他还是走到了最后,而支撑他坚持到底的,不过是最简单普通的词汇:善良、勇敢——确切来说就是,推动哈利·波特坚持到底战胜恶魔的人物动机,既不抽象也不宏大,反而是我们这些常人所能理解并且相信也愿意付诸行动的——那就是为了自己爱的人,和爱自己的人,去努力、去坚持、去抗争。

这个角度看,尽管是个童话故事,但哈利·波特的处理方式却相当成人。也正因此,这个故事整体上充盈着常人能够切身体会的平凡与高尚、释怀与焦灼、幸福和悲怆。而这也恰好是该系列,能与其它同样表现拯救世界的电影,拉开距离的根本原因。

比如近些年越发占据市场主流,甚至主导全球电影制作风向的《速度与激情》系列,复仇者联盟系列、汤姆·克鲁斯的《碟中谍》系列等。这些电影在形式内容,和叙事态度上越发割裂:形式和内容上极端卡通化,极尽视觉夸张之能事的同时,简化叙事内容到低幼化的程度;但他们的叙事态度又喜欢板着脸,总是要用一脸深沉和严肃的口吻,来讲述主角们为世界甚至宇宙和平所做的努力,似乎主角越苦大仇深,叙事越沉郁严肃,那他们拯救世界的效果就越能让人振奋。

可事实并非如此。真实的情况是,这些电影越严肃,故事就越荒诞不经,给人的感受就越幼稚可笑,以至于让主角们拯救世界的行动,像极了跳梁小丑在惺惺作态,浮夸、荒诞又无力——当然,这并不是说拯救世界就是虚假的,而是说这种拯救世界的方式,不像哈利·波特那样更能让人感同身受,或者说哈利·波特的遭遇和努力,更能在我们平凡世俗又琐屑的现实生活里,找到落脚点。

主题越广博,落脚点就要越细微。

就好比哈利每次面对伏地魔,既不心甘情愿,也不义正辞严,反而总是畏手畏脚,甚至苟延残喘。最具象的就是他烙印在额头的闪电型伤疤,莫说是与伏地魔正面交锋,单单是能在意念里划过与他相关的信息,伤疤都要灼痛不停。这是不是很像面对工作和生活重压时,焦灼不堪的我们?像不像面对老板的苛责、甲方的胡闹和同事的愚蠢,甚至是父母或爱人的不理解,每一个能让我们崩溃的可能瞬间?

但是仅有细微的落脚点是不够的。拯救世界的英雄,不仅要能承载与我们相同的重压和焦灼,更要在适当的时机里,给我们或宣泄或引领的启迪——换句话说就是,拯救世界的故事要想打动人,让观众感同身受不过是第一步,它还要在意识和欲望里,引导我们完成形而上学的心灵抚慰。

这在漫威宇宙,或是速度与激情系列里,是完全不存在的价值体系,也是当下全球大片叙事时,正被逐渐摒弃的古典传统。

成为一个英雄,尤其是拯救世界这样的超级英雄,并不只是干掉对手那么简单。因为英雄永远是理想主义的化身,这就意味着他要在蜕变的过程里,对抗世俗的阻力、祛除现实的欲望,在价值上倾向于更庞杂的也更宏观的群体。就好比斯皮尔伯格镜头下的奥斯卡·辛德勒,他要在大发战争财的物欲快感里,与寝食难安的良心折磨之间做出选择,而促使他完成这一转变的,是那些卑微的、充满哀求和呻吟的犹太人的眼神。

转变过程越明晰,观众才能越震撼。

说白了,英雄之所以成为英雄,就是因为他们与我们有着大同小异的起点,却有着截然不同的重点:起点相同是因为,我们都曾遭遇这样的艰难处境,而终点不同则在于,英雄做出了更宏大也更恳切的抉择,完成了更形而上的逆转。而我们呢?基本还停留在原地,得过且过。

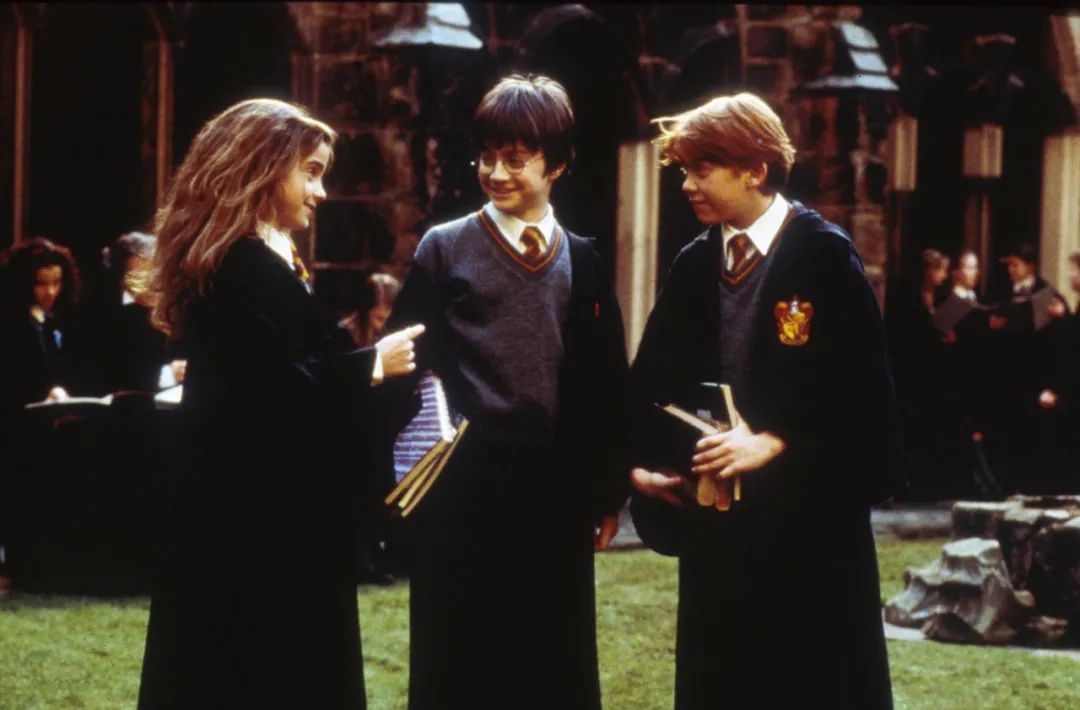

所以在《哈利波特与魔法石》的结尾,电影才会以相当童话的方式,点出这个故事里,除哈利·波特、赫敏和罗恩之外的另一个英雄,那就是纳威·隆巴顿——邓布利多的表扬词是:「要挺身而出对抗敌人,的确需要很大的勇气;但若是要挺身而出反抗朋友,却需要更大的勇气。」

说到底,成为英雄、拯救世界是一种绝对理想主义的宏大誓言,它不仅区别于吃喝拉撒这些本能行为,更有别于横亘在你面前的压力或挑战。要想真正成为英雄,要有足够的耐力,与自己身上的世俗阻力相对抗,这样的主角才更可信。因为理想主义的真谛,不仅是要挑战世俗和权威,更是要超越世俗的欲望。当世俗欲望的阻力越大,你越能感受到成为一个英雄的痛苦和两难。

于是就能理解,为什么十年下来,哈利·波特与伏地魔的正面对抗,合计起来寥寥无几,甚至几乎每次对垒,都显出草草收场的心虚感,就像《哈利波特与魔法石》里,哈利与奇洛教授根本没有过招,他不过是用拿过魔法石的手,捂住奇洛教授的脸,就让他灰飞烟灭了。而观众期待的电光火石、绚丽特效和刺激招数等,这些本该在结尾处形成大高潮的视觉奇观,统统消失不见。

倘若你总在期待这样的大结局,或是沉湎于这种叙事套路不可自拔,那真该好好反省一下,这么多年的电影是不是白看了?!还是以《哈利波特与魔法石》为例,电影之所以用那么大的篇幅,去呈现哈利在魁地奇、禁地、魔鬼网、巫师棋和洞穴猎犬里的遭遇,就是在表现哈利如何从一个跟你我相同的普通小孩,蜕变成胆识过人、勇气可嘉的英雄人物的。当他能走向洞穴,跟伏地魔直接对话,他就已经完成了这种蜕变,电影也就没必要来一场画蛇添足的电光火石大战。

这就是为什么我喜欢哈利·波特,并觉着在他之后拯救世界的超级英雄,越来越没有意思的原因——哈利·波特的真正危机和对手,从来都不是伏地魔,哪怕他再强悍再凶残,也无非是一个炮捻子。

编辑:王卓姣

banquan@nandu.cc. 020-87006626