近日,据民政部网站消息,我国将强化婚姻颁证仪式感:将颁证仪式引入结婚登记流程并实现颁证常态化,通过引导婚姻当事人宣读结婚誓言、领取结婚证,在庄重神圣的仪式中宣告婚姻缔结,让当事人感悟铭记婚姻家庭蕴含的责任担当。

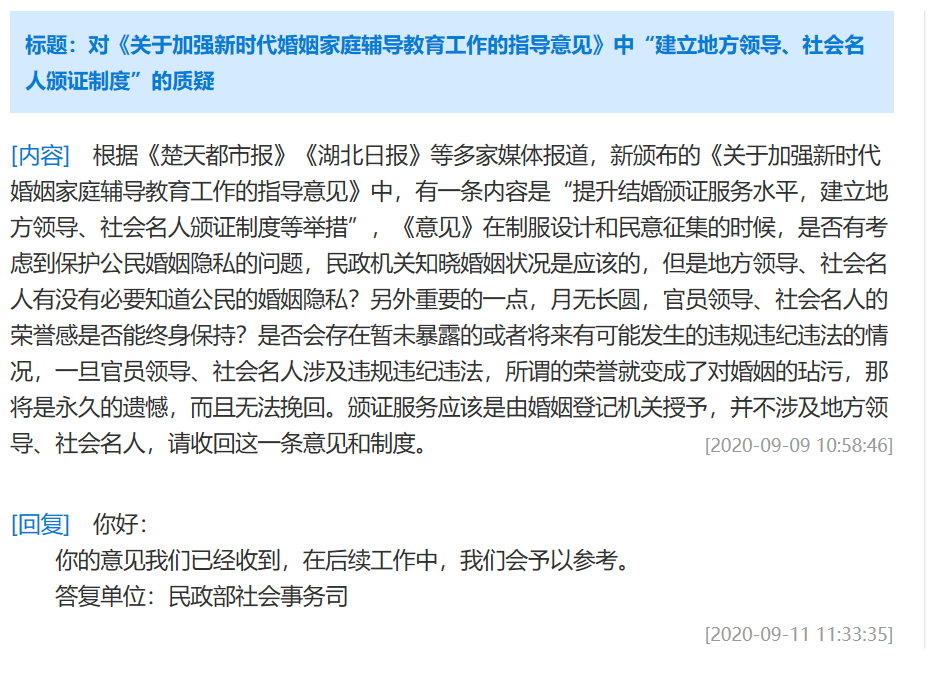

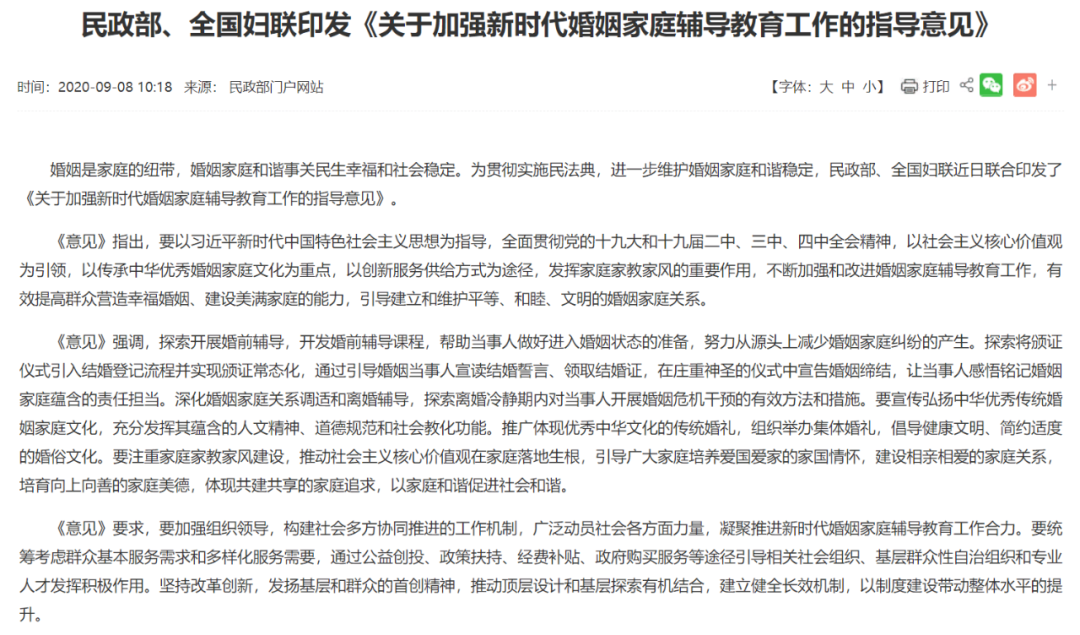

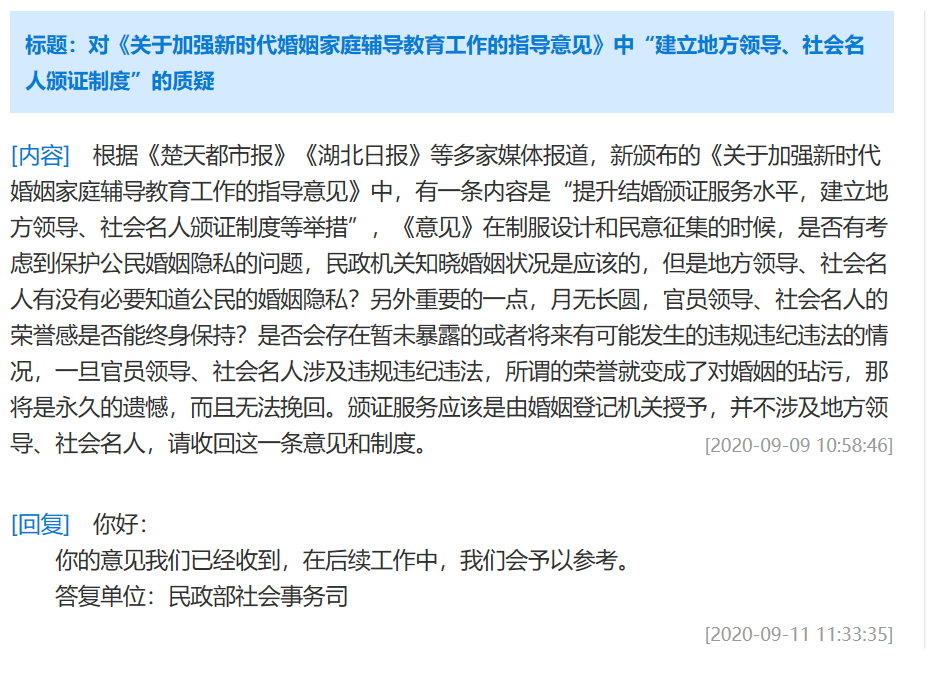

婚姻登记的创新并不是如今才开始的。近年来,广州、深圳等地政府相继把婚姻登记处搬迁到公园,打造一批婚庆特色主题产品,着手建设融合婚姻登记在内的多功能一站式浪漫产业园。这些场景搭建会让颁证比现有的单调流程更有趣。新人会享受一个富有意义的仪式,在互读誓言的过程中增进了解、增强责任感,并留下一段美好的回忆。不过,倾力打造的颁证场景是年轻人需要的仪式吗?倒也未必。尽管当下的结婚主力军90后是婚姻仪式感的绝对践行者,但Y世代认同的「仪式感」并非作为行政流程的颁证仪式,而是新兴的旅拍、电子请帖、婚礼纪录片等个性、悦己、新潮的浪漫仪式。相比之下,颁证仪式感由于要经过千篇一律的流程和陈词滥调的重复,反而违背了年轻人解构权利、释放天性的特点。此外,“邀请名人颁证”的举措也成为网友热议的槽点。颁证仪式甚至名人见证,是否就能产生“让当事人感悟铭记婚姻家庭蕴含的责任担当”的效果呢?假如它成立的话,中国传统的迎亲接亲礼节更为隆重,有那么多经历过传统仪式的夫妻,会不会因为想起自己接亲当天被围观闹洞房就回头是岸、放弃离婚了?此外,还有网友就是否侵犯民众婚姻隐私、名人个人名誉情况对婚姻的影响等方面提出质疑。民政部门回应,“意见已经收到,在后续工作中会予以参考。”还有一个现实的问题是,年轻一代或许没有时间享受被动强加的仪式感。完成传统婚礼仪式已经够头疼了,在工作996的快节奏高压生活下,90后速婚和拖婚现象都很常见。领证往往是双方好不容易凑到一个时间,甚至需要一方请假溜出单位速战速决。如果连婚姻登记都要走一套繁琐的流程,不知道又要有多少社畜“没空结婚”了。

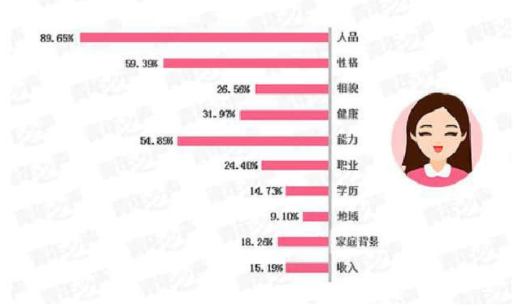

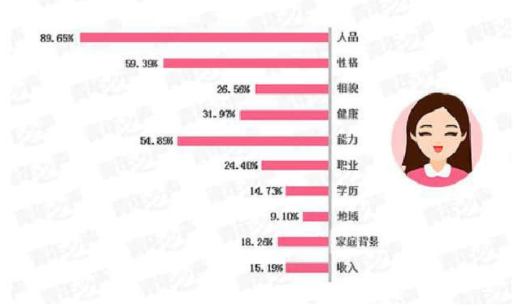

结婚仪式感的热议不禁让大家想起三个月前“离婚冷静期纳入民法典”一案。参与该立法的专家程啸曾在采访中表示,三十天冷静期适用于“因为家庭琐事发生争吵,一气之下去离婚事后又反悔”的情况,希望“防止这类冲动型离婚”。同样,强化结婚仪式感,也许是防止年轻人冲动结婚。通过在颁证流程中设置一些关键行为,将婚姻登记上升到婚姻观辅导与构建的意义上,让新人更加成熟地理解婚姻,感受婚姻的庄重不轻浮。在这样的预设里,年轻人似乎并不是把婚姻当一回事。“为爱疯狂”的他们可能一时脑热误入婚姻殿堂,对此需要通过外力重构正确的婚姻观。不过从数据来看,这种狂爱者还是少数。大多数“冲动”的年轻人对于婚姻和家庭的观念,还真没那么草率。无论是择偶标准,还是单身分析,亦或是离婚调查,都指向了夫妻双爱以爱意作为情绪基石。维护婚姻,不仅仅需要外界赋予的仪式感以及冷静期。抛却这么多外在因素,婚姻作为一段爱与被爱的互动关系,其中最重要的无疑是婚姻双方。在共青团中央2018年进行的青年群体婚恋观调查中,“人品”和“性格”是男女青年都最看重的两个择偶标准:比起经济水平、社会地位这些外在因素,人品性格这些内在因素是多数青年男女择偶的第一标准。

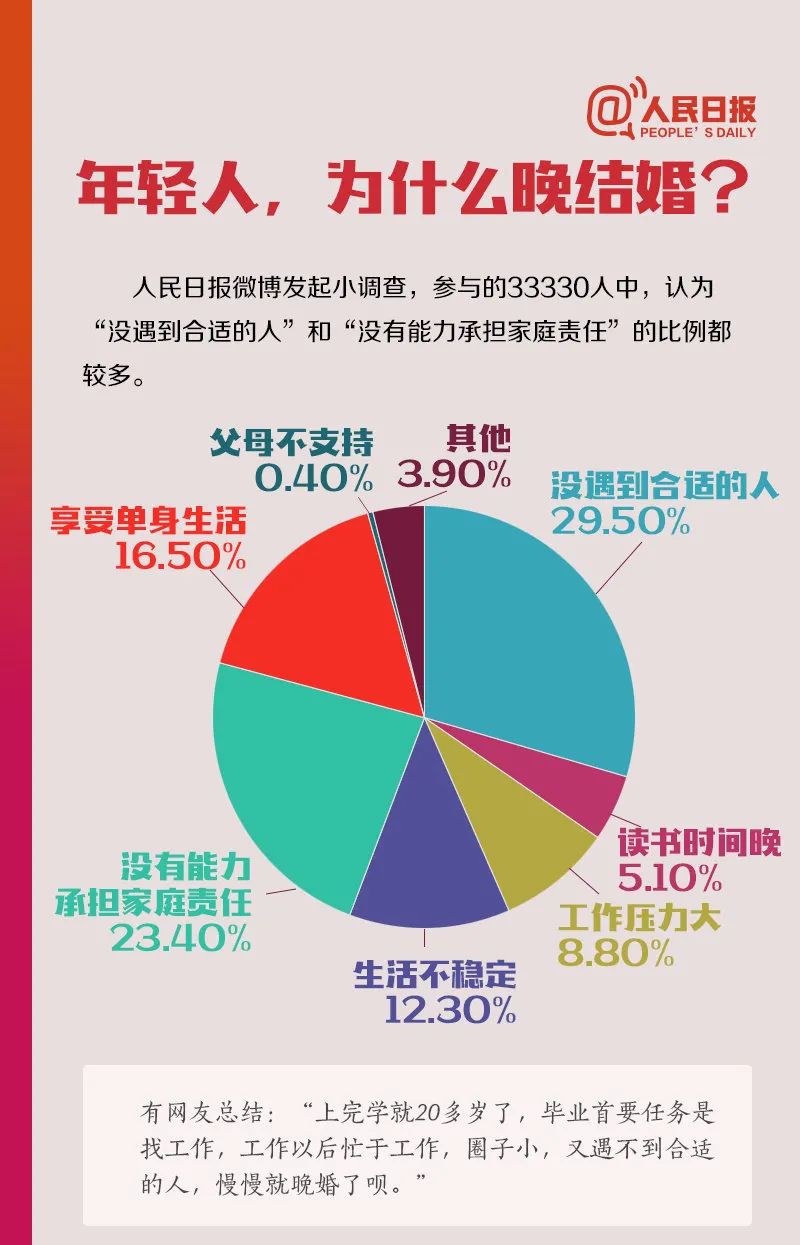

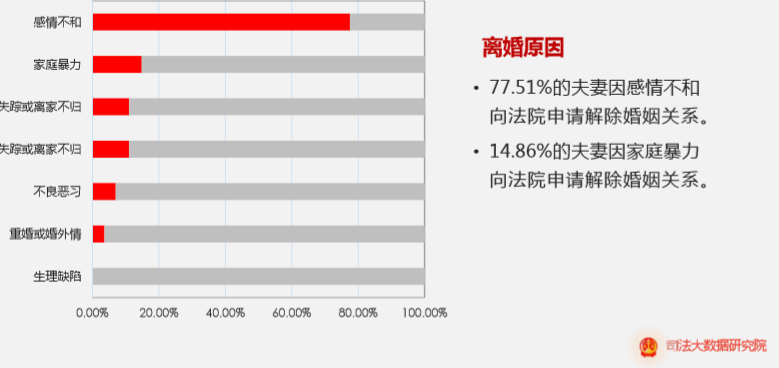

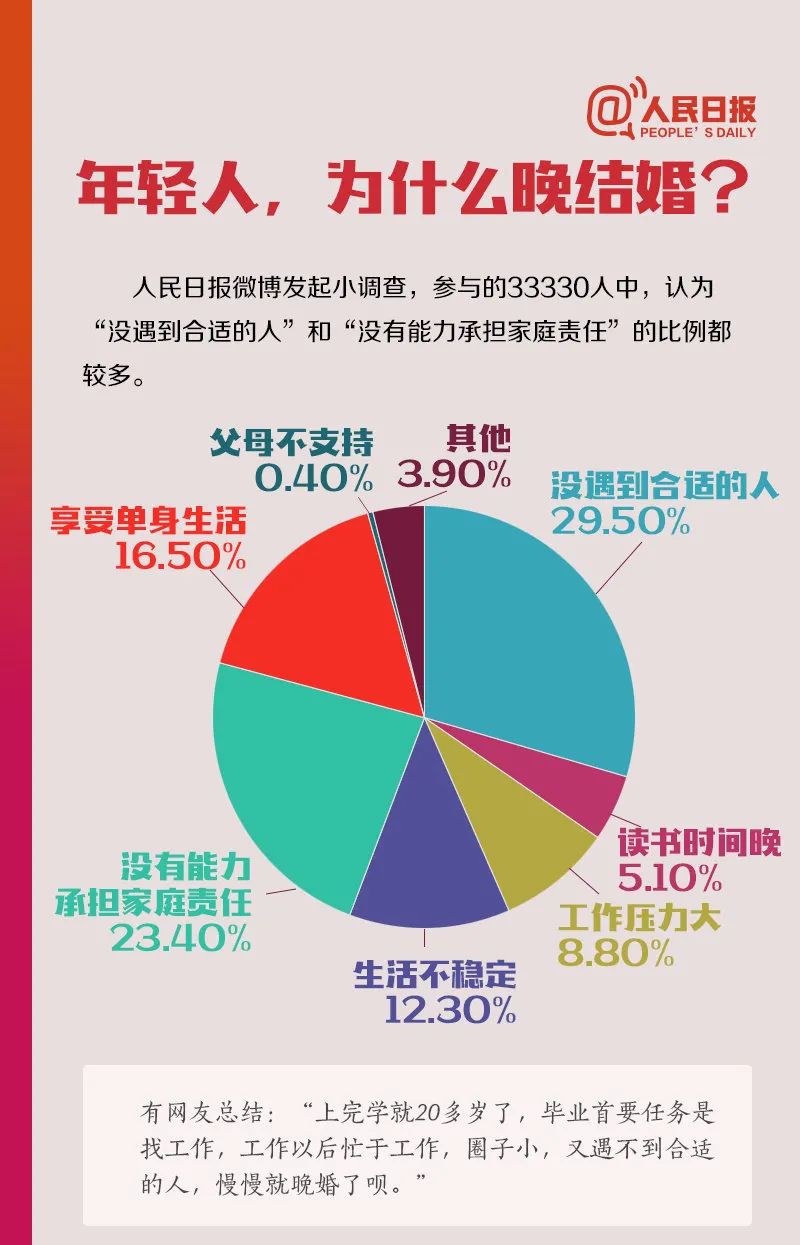

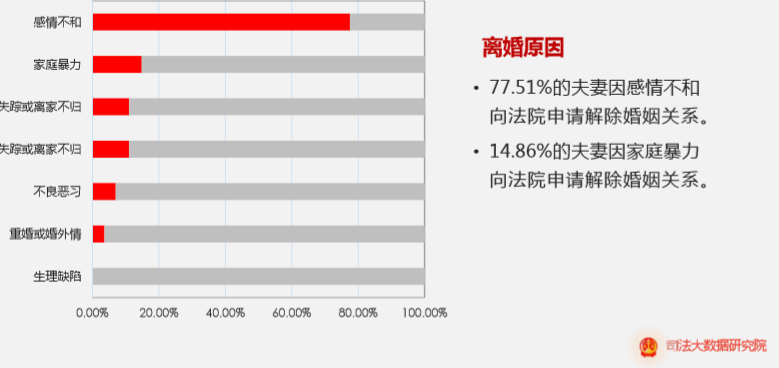

然而兴味相投的伴侣,却好像不是那么好找。人民日报的调查显示,不结婚的年轻人中,“没遇到合适的人”,“没有能力承担家庭责任”。等的那个ta还在不知道多远的未来,自己也还没有足够的能力经营一个家庭。能力还没有增长,生活压力就涌到面前,自顾不暇的年轻人,当然不敢去面对婚姻家庭这样的重大命题。这也就解释了为什么如今不愿意结婚的年轻人变得越来越多。2019年,全国结婚登记927.3万对,结婚率6.6%,相比2015年下降2.4%。上到政策意见,下到邻居阿姨,大家都在催年轻人结婚,唯独他们本人坚持“再等等”,徐徐图之。毕竟到最后,有很多人是因为“感情不和”而分开。最高院的离婚诉讼大数据显示,离婚诉讼案中这些夫妻的比例达到将近八成。现代社会日趋发展,人们在一段婚姻里加入的考量越来越多:经济情况、学历水平、家庭背景、性格特点……日益复杂的影响因素对婚姻的核心——两人的感情提出了越来越高的要求,只有情投意合、彼此爱护,才能维持一段好的婚姻。看过了那么多不欢而散的例子,年轻人在婚姻的选择问题上,逐渐变得慎之又慎。我们对婚姻提出的要求,并不是领证当天多么冗长的宣誓仪式和见证者的名气,也不是婚姻走到最后时再留三十天冷静冷静。细水长流,如何让年轻人有勇气踏入婚姻、有耐心维持婚姻,才是当代的难题。值得欣慰的是,虽然结婚率下降,年轻人的婚姻观却正在进步。他们对于家庭责任的理解更深远,也更体会到婚姻对人生的影响。对婚姻的选择更慎重也更理性的新一代,对于婚姻的仪式感是从一而终的,是选择伴侣的慎重,是踏入婚姻前的考量,是相濡以沫,也是细水长流。这时候,外界提供的仪式感可以是他们重视婚姻的一个体现,但却远远不是全部。相比起两人的点滴感情里培养的小习惯、小默契之类的私密仪式,婚姻登记的仪式感只能算一个空的容器,本身只是一套待办的流程,有走心的感情填充才能发挥价值,否则将沦为形式主义,而非仪式感了。编辑:林意欣

阅读

南都N视频,未经授权不得转载、授权联系方式

banquan@nandu.cc. 020-87006626