这个夏天,更多人知道了“株洲火车司机的儿子”谢强和他的木马乐队。百花深处的诗意开始光芒出圈。但其实“出圈”并不是摇滚乐队的刚需,因为摇滚乐的空间比主流舆论场所呈现的略大。而现在的“出圈”不过是受众多寡的圈中圈。

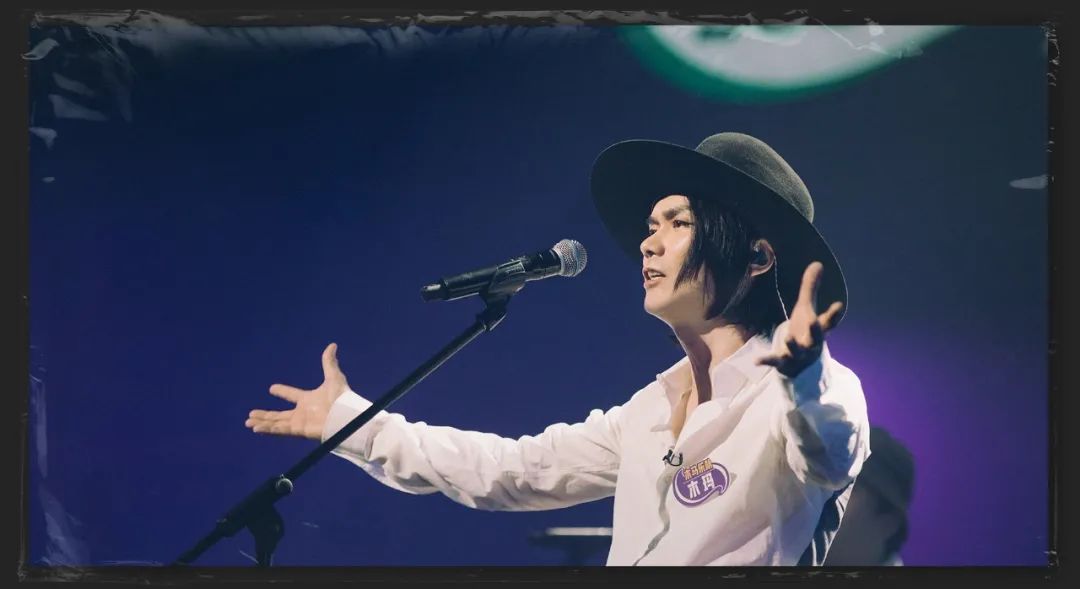

二十年巡演之路,靠卖艺吃饭喝酒谈情说爱,实现走遍山川湖海的朴素理想,不悠扬的歌还能温暖别人的旅程,木马的圈很辽阔。三张唱片过后木马乐队解散,火车司机的儿子开始跟其他乐队一起组合演出,但乐迷往往有一种错觉:木马没有解散过,谢强演出的时候身上好像还挂着无形的老鼓手胡湖,老贝斯曹操还在背对观众。如今张大伟、邓力源在“乐夏”舞台上和谢强书写了自己的队史,木马重新旋转了起来,但还需要新的作品留下烙印。接受着调专访的谢强想得透彻,过去可能最好,但当下永远最重要。他说,“对自己的当下负责,就是对未来负责。”30年来中国摇滚乐几乎在野蛮生长,但生命力顽强,潜移默化影响了很多人。“乐夏”之于木马有推出圈的作用,但谢强说增粉只是一个结果,作用在于过程——对摇滚乐的极致包装和呈现。喜欢画眼线的谢强和充满戏剧感的木马在现场恰如其分。谢强说一档综艺让人知道摇滚乐配得上更专业的视觉音效呈现,这是真正意义上的出圈尝试。

南方都市报:乐夏这种综艺形式的演出对很多摇滚乐队来说是第一次。艺术层面有什么收获?谢强:疫情下所有人都有点无精打采,能够得到在这个舞台上的表演机会,强压地专注地去做,特别好。摇滚乐其实有两种极端,一种就是在live house里用最粗糙的设备,像“车库摇滚”。很多人认为在地下的粗糙的摇滚乐才是真实的,但很多人忘了摇滚乐还有一种真实,一种超级舞台,这是每个摇滚乐队和乐手的梦想。大制作、光芒四射、底下十万观众的体育场。这样的舞台是摇滚乐需要的,所有人都为了你要表达的东西和音乐呈现而努力,舞美、灯光、观众等。Live house的表演可能随意一点,但是在这个舞台上它逼着你不得不专注,尊重它。艺人跟舞台的关系有点像爱情,平时就是生活,但有的时候来了一个爱情,不能怠慢它,要付出全力去面对这份感情,恋爱中的人要把自己打扮得干干净净。这确实是我从来没有过的一种舞台感受。南都:传统印象里,艺人和摇滚乐手不是完全重合的概念。你对艺人概念的理解有所改变吗?谢强:我对艺人的理解从来没有改变,我一开始就觉得摇滚乐队是艺人的一种。艺人有他表演性的一面,这种表演也是有形式感的,也是要有敬畏心的。表演,你是有这些东西你才能演出来,没有的东西演不出来。我觉得这是艺人一个很好的时代,让大家发现摇滚乐的这种可能性。摇滚乐不需要“真实”等等这类标签,它是一个全方位的工作。谢强:是这样。你可以不拥有好东西,但是你得见过好东西。就像我们去博物馆看过这些好的东西,我们知道什么是好的。乐夏的舞台做出的贡献就是它让大家看到了摇滚乐的舞台可以这么好。谢强:这个事情是没办法控制的。我觉得木马的歌迷有很高的黏度,它有陪伴性。我年轻的时候演出,现在还在演,有时候能看到爸爸妈妈带着自己的孩子来看,有几岁的小孩儿也有十几岁的,他可以告诉自己的小孩这是我学生时代就喜欢的乐队,那种画面让我感觉很好。我不会以多和少来去看待喜欢木马的受众,我是觉得在台上我得让大家觉得他们的生活是有趣的,他们的喜欢是值得的。乐夏的舞台肯定带给了我们更大量的粉丝,这一点让我们也很享受,但就像中彩票一样,不会因为中了很多钱就改变自己的生活。粉丝够不够这件事我从来没想过,它更像是一种缘分,如果大家愿意走来我们身边我们就会把大家全部照顾好就好了。南都:乐夏今年五条人是出圈了,但是木马乐队好像还没到那个程度。怎么看待这个问题?谢强:我不认为有圈,每个人在这个世界上都是自由的。出圈的意思应该约等于成功吧,出圈的意思是让自己被更多人知道,他一定是很多人渴望的。我也渴望,但是我没有那么渴望,它不足以影响到我对音乐和舞台的态度。我们从小到大经历了那么多的文化现象,它潮起又潮落,我们也没有必要去评判一个现象,我们就好好地把自己做好。每次演出都能多一个歌迷,这件事情就已经很好,已经值得开心了,你每场演出多一千个一万个歌迷当然更好,但是不能说每场只多一个歌迷的情况不好。南都:音乐风格上,感觉五条人的风格来自寻常巷陌的,木马的风格来自百花深处,味道不同。谢强:我非常喜欢你评价木马音乐的这句话,“来自百花深处”。刚好北京有个录音棚叫百花录音棚,我们第一张就在那里做的。《北京一夜》也是指向那里。这个评价给我的感觉非常好,它跟音乐相关。谢强:我们从来不会去吝啬自己对他人的赞美,赞美是这个世界上最好的东西。我觉得五条人有非常非常好的地方,是我非常欣赏的,但我没有办法去说很多细节上的东西,说出的每一句话都会产生一个结果。我觉得他们非常好,这已经代表了所有人对他们的看法。南都:声音玩具早早被淘汰,不能像你们一样表演更多早期优秀的作品,事后得到的反响肯定不一样。

谢强:这是个游戏。我跟欧波关系非常好,经常打电话,我不认为他们早早被淘汰就是没有展现出来,他们表现出了他们的素养和对音乐的理解。对游戏来说,输赢很重要,大家都希望赢;但是对舞台来说,他们当之无愧。我当然替他们惋惜。这个游戏的局限性就是在于现场那200个人,但这也是这个游戏有意思的地方。每个乐队都有不一样的地方,不能因为他们淘汰了惋惜就说其他乐队不好,谁都值得在这个舞台上往前走。南都:木马乐队其他两个新成员大伟和邓力源都比较腼腆,创作上是怎么合作的?谢强:每个乐队都有各自的特点。有的乐队是那种大家四个人都非常火爆的那种,但不是每个乐队都这样,Beatles里也只有两个。对于乐队的合作来说,每个人有不同的掌控力,并不是必须得有“我是王”那样的。每个人有不同的位置,凑到一起才能带来乐队独特的样子。乐队不是四个完美的人凑到一起搞一个完美的乐队,而是几个相对不完美的人凑到一起搞一个真实的乐队。

谢强:有联系,联系不多但一直保持联系。上“乐夏”前我们找上胡湖一起吃饭了,聊了这个事情,他那时刚生小孩每天待在家里带小孩儿。他说你去参加吧,这个必须去,你就去弄,去演,就去把钱给挣了。这种是只有老朋友才会说的最务实的话。你去把钱挣了,听起来虽然没什么,但是在当时的语境里,让我感动。

着调:胡湖来了,为什么不把曹操也喊过来客串一把?感觉有点遗憾。谢强:我本来是打算《舞步》叫曹操、胡湖一块来,我们真的是这样计划的,但是我们被callout以后,当时是少年心气,看见胡湖正好也在,就直接先唱了《舞步》。胡湖说你先别唱这首,你想往前走的话应该唱《纯洁》,我说我不,你们能不能陪我玩这一个。我们在被callout了后只排练了20分钟就上台PK,所以这只是个灵机一动的行为,我们接受这个行为带来的后果,就是被淘汰了。本想让曹操出现在这首歌里的,但可能缘分没到。你说遗憾也谈不上,但是那样的话会让老乐迷开心很多。但是没有办法。

木马乐队的美学维度不在于明暗相间,在于含蓄的抽象的诗性,但很难用具象来概括他们的风格,比如塑料袋或拖鞋之于五条人。如果非要归纳,没有哪句话比他们第一张唱片的文案陈述句更好——“乐队由医生、诗人和火车司机的儿子组成。”90年代末,医生还全然是知识分子的端庄和持重,诗人是世纪末的野马,火车司机是工人阶级最后的尊严,这几个印象凑在一起有种深沉的浪漫。《低处生活》里最后有句词:受伤的兄弟在微风里沉默不语。就是这种画面感。谢强:当然有关系。最早的株洲是一条青石路。那个应该当时叫做齐家桥,在那个桥的小河两边,有很多木头的,湖南那种木房子,是最早的株洲。慢慢发展起来以后它就会变成旧城。它现在是一个交通枢纽,是因为军工。株洲在解放前是军工厂,因为军工要通过铁路运输到每一个地方去,所以它就成了一个枢纽。解放之后延续军工企业,把这个枢纽丰富了。后来它沿着这个军工企业又开了很多别的厂,硬质合金厂,洗煤厂,因为火车要跑煤嘛,然后有了电动车厢厂,原来军工企业做发动机的,它就变成去做火车车厢了。这些厂有老居民,有从北方过来的人,一个新旧交替感非常浓郁的城市。因为它有铁路枢纽,所以它很早能接触到的是最新的东西。《旧城之王》就是在这样的感受里面,株洲一定是会影响到《旧城之王》的创作。谢强:有的歌词是在说很实际很具象的东西,但是它其实说的是更加形而上的东西,这种方式它叫做不顺拐,如果你完全是在说具象的词表达的又是具象的东西,那就很无聊。我的词看似非常抽象,但我不是用抽象的表达去说很抽象的东西,而是用抽象的形而上的东西去说一个具象的形而下的东西。这个具象的东西其实在你心里,我用抽象的方式去把你血脉里意识里的具象勾勒出来。艺术的核心,是永远不要把话说透,不是把所有话都说出来。木马远远没有那么形而上,木马只是用形而上的方式去表达一个现实。谢强:我是15岁就来了北京。我也有口音,我也并不想去把我口音里的东西修饰掉。跟不同的人交流的时候,口音会变得有些杂。咱们的先锋文化,最早包括摇滚乐,语境都是北京话语境。我们小时候喜欢的小说,王小波王朔那里面看到的都是北京话,所以我们是受北京话影响非常重的一代。不过我跟湖南的朋友说话的时候口音完全就是湘普。谢强:没有单独的一个,我们的师傅特别多,说起来一天一夜说不完。我的语言风格说实话是王朔,然后诗里比较形而上的东西就顾城。海子、王小波都会有,包括苏童。还有湖南的一个作家,叫何顿,用方言写作的,他写的全是当年长沙歌舞厅的文化,用的全是长沙方言,那个真的是入木三分,我觉得他当时给我的影响很大。

《乐队的夏天2》半决赛木马唱完《Feifei run》,主唱谢强在现场讲这首歌的背景。某年乐队去拉萨巡演,他途中认识了一个女孩,一起坐火车到兰州再到厦门,谈了一场火焰般的恋爱,而后分手,写了这首伟大作品。人生就像这样的旅程,没有固定的道路,“顶多就是知道下一步的下一步走到哪”,似乎很残酷,但全力以赴地去“对付”当下,就是对未来负责。

南都:乐队成立20年出头了,你觉得摇滚乐的市场是在变大还是变萎缩?谢强:它就不是单一方向变化的,有时候变大有时候萎缩,如果我们一旦聊到市场,它就是在不断的弹性里面。摇滚乐也是这样,60年代的时候国外年轻人都喜欢,嘻哈一出来它就又萎缩。我觉得都不重要,摇滚乐的市场不重要,真的,没有摇滚乐也没关系,更何况是摇滚乐的市场。摇滚乐本身没有都不重要,它的膨胀和萎缩都是这个市场最真实的样子。谢强:“与时俱进”的反义词叫“不合时宜”。如果你觉得与时俱进你很开心,你就与时俱进,如果你觉得不管别人的看法我很开心,那“不合时宜”就是你的“与时俱进”。这完全在于你自己。谢强:我说一个特别残忍的事情就是,我们真的不会觉得自己在变得更好。我们走这条路的时候,前面没有一个固定的道路,你走到这的时候知道下一步会走到哪,顶多就是知道下一步的下一步走到哪。在这种状态下,你永远不会觉得自己更好了,只是觉得自己当下最应该去做这件事。谢强:我是兴趣爱好特别广泛的人,我特别喜欢旅游,我想去旅游我就去旅游,我那个时间突然想拍照片我就去拍照片,我突然想干个别的,只要决定了我就好好去做它。有句老话叫“一个屁股没有办法坐两把板凳”,这个话就是有关我对生活和工作状态的。重要的不是你选择做什么,而是你选择了之后你要全力以赴地专注去做这个工作。就像我们在“乐夏”的舞台上,我真的是血都吐在舞台上那种,“乐夏”这两个月的这段生命是无憾的。所以我会认为不管你做什么样的选择,你的生活状态是什么样,都要专注去面对这种生活,随性地去面对这种状态。南都:但这应该是在没有物质方面担忧的情况下才能做得到?谢强:这个事情很难说。我记得看《天龙八部》的时候,有一个小的桥段,有一个残局。那个围棋快下完了,黑棋马上要被白棋围死了,还能挣扎一两步的情况底下,那个主人公就说我怎么破这个局,那个局很多年都没人破掉它。但好像是一个和尚吧,他突然随手下了一个棋,就随意地往那儿被人逼着往棋盘上下了一个子。结果这个子一下出来,所有内行人都觉得你完了,哪有这样堵自己的让自己失掉那么大一片黑子的。结果那个子一下去,黑子被清掉了很多后,就发现多出来一片天空,反而把棋局打开了最后赢了。所以其实工作也是这样,如果老是去想自己经济上的不足,要被经济情况限制住,为了这个经济情况把自己给扔到里面,这反而像是那个快走完的棋局。你顺着它走反而不行,有时候你摇滚一点,就把自己顶在那,一个棋下去就把自己弄好了,也有可能会赢这局棋。但是我不敢保证说你每次都能赢,也有可能会更被动。所以我觉得就是不要想太多。永远就是对自己当下负责,而不是去对未来负责。小时候有句话我觉得是伪命题,就是“你得为你的未来负责”。我觉得只要不犯大错,不伤害别人,不做对不起别人的、违法乱纪的事(就行)。大的方向上我们不能干,但是小的方向上你随便干。我干嘛要对自己的未来负责,你对自己的当下负责就是对未来负责。因为你的未来是由无数个当下的一刹那构成的,少一个刹那都到不了未来。所以我是对自己的生活状态是这么认为。谢强:我们一直就在做新歌,包括录制节目的时候我还在录音,没停过。这个时代又到了一个单曲时代。最初大家听歌是从电台里面听单曲,没有大碟。后来才产生了专辑。到了现在,专辑的概念又弱化了,大家都在网上听歌,这是传媒变化的结果。我不认为这是一个重要的事情,重要的是你一直在表达一直在做歌,没有专辑也没事。南都:推荐最近最喜欢的一首歌、一本书和一部电影吧。谢强:最近听的歌是大门的《Light My Fire》,这首歌曾经做了我很长时间的手机铃声。它里面的那种狂欢、那种戏剧感,那种诗性,9分钟(录音室版是7分钟)长的篇幅,是我心中摇滚史上的NO.1。我没事的时候就会听它,它总让我一下回到第一次听的状态,那歌似乎是跟神沟通,是无意识的萨满巫师,它不是世俗的。具象的东西很多是世俗的,但是诗性的东西它不是世俗的,诗性是从神性走向世俗的一个通道。我觉得《Light My Fire》是神性的,但是它又在世俗上获得那么大的成功。我难受的时候或者感觉艺术走不下去的时候都会听。这也是音乐好的地方,它就那么几分钟但是可以陪伴。我今年听了很多音乐,但是没有看一部电影一本书,我也活下来了。某种程度上木马很早就出圈了,还在用Disman听CD的时候。

00年代初,广州天河购书中心负一楼那家很主流的巨大的音像制品店能买到很多中国摇滚乐的唱片。大学隔壁宿舍的兄弟,一个来自怒江州兰坪白族普米族自治县的家伙给我介绍了他高中时代开始听的木马,我在负一楼找到了他们第一张碟。后来我把木马介绍给一位在长沙读大学的大良兄弟(就是出产伟大的双皮奶的广东顺德大良)。据我所知,木马简直成了他的湘江。从怒江到珠江到湘江,这个圈半径很大。编辑:彭思敏

阅读

南都N视频,未经授权不得转载、授权联系方式

banquan@nandu.cc. 020-87006626