断糖实验 | 为了身材和健康,他们吃得像个糖尿病人

文 |南都周刊记者 胡雯雯 实习生 王绮彤

视频| 陈晓 编辑 | 杨文瑾

不知从何时开始,奶茶店里经常能听到“三分甜”“无糖”“加一元换成甜菊糖吧”这样的要求。

便利店里出现了各种网红“0糖0脂0卡”气泡水,就连伊利、青岛啤酒、恒大这些品牌,也争相推出了类似的饮料;曾经嫌弃无糖可乐“甜得不正宗”的同事,桌面上也悄悄出现了它们的身影。

而在小红书、B站、各大网络综艺上,不时就能看见网红和名人推荐“断糖”,声称自从与糖决裂后,他们皮肤好了、体重减了、状态也年轻了,之前那些蹦迪熬夜加班所造下的孽,都因为这个神奇的实践而得到了救赎。

糖,这个曾经带给人类无限幸福感的食品,似乎一夜之间成了“全民公敌”?

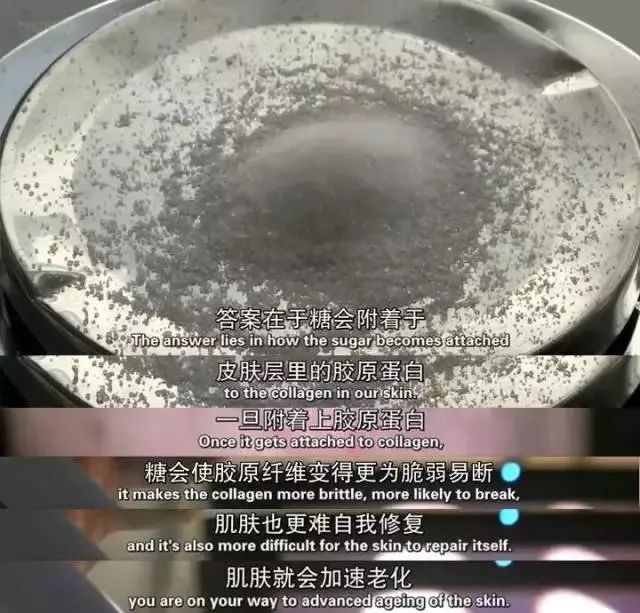

CCTV2财经频道报道截图

我第一次看到“糖是一种新型毒品”这个说法,是在6年前的一本外文期刊上。当时我忍不住翻了个白眼:养生界实在没什么可写了吗?拿油和盐开完刀,现在连糖也要喊打喊杀了?那人类还剩什么可以吃的?

在我看来,对比国外那种齁死人不偿命的饮食习惯,中国人实在没啥可担心的。我们极少看到每天灌下十几瓶软饮料、吃一大盒甜甜圈的人,就连国人对于甜点的最高评价,都是“它尝起来不会很甜”。

退一步讲,即使有人嗜甜如命,你听过吃糖吃到“毒发身亡”的吗?

耸人听闻,这是我的第一反应,或许也是很多读者会有的反应。

然而,打脸却来得比想象得快。当我为11月14日糖尿病日查资料时,才发现,根据IDF(国际糖尿病联盟)的数据,全球有4.63亿人患有糖尿病,每8秒就有1个人死于糖尿病。而《BMJ英国医学杂志》2020年4月发表的文章显示,中国糖尿病患者约有1.298亿人。

在40年前,中国糖尿病患者的总患病率是0.67%,1994年是2.51%,2017年则达到11.2%。

更让人担忧的是,有6520万中国人正处于糖尿病前期而不自知,他们大都生活在城市。也就是说,如果不加控制,我们周围20个人中就有1个人很快会加入糖尿病人的行列,而这种病往往是无法治愈的。

许多频上热搜的话题,例如“小伙子靠奶茶续命被送进医院”“7岁女孩酮症酸中毒被送入ICU”,都是这种病例的典型代表。

糖,真的这么恶毒吗?那为什么这么多年来,我们甘之如饴却毫无知觉?

纯白的杀手

在远古时期,人类祖先对糖是没有概念的,水果和蜂蜜是他们难得的甜蜜享受;一直到了18世纪,欧洲殖民者在新世界大量种植甘蔗,蔗糖才成为上流社会餐桌上的珍品。

而随着工业化的进展,糖迅速成为了极其廉价的添加物,人们的吃糖量也呈指数级增长。中国人平均每天摄入的糖分已经超过31g,换算成一年的量,比两袋十斤大米还多。

早在1972年,英国营养学家约翰.亚尔金John Yalkin就出版过一本名为《纯白但致命:糖在如何杀死我们》(Pure, White and Deadly)的书。他列举了大量研究,揭示二战后人类饮食是如何被大量糖分充斥,从而引发肥胖等各种严重慢性病的。

John Yudkin和他的书。(图源:telegraph)

亚尔金的书一出版便受到了学界的认可,然而,制糖业和食品工业巨头的反应更加迅速。他们用尽手段,贿赂科研机构和相关学者、进行媒体公关、造谣亚尔金是个充满妄想的痴人,不遗余力地对其理论进行封杀和抹黑,隐藏了许多对糖不利的数据,而将锅全部甩到了脂肪的头上。

一场可能让食品工业一蹶不振的危机,成功压制住了。随后诞生的美国第一份膳食指南,就是基于这些指鹿为马的结论制定的,而低脂饮食的号召也是从那时开始推广的。

20世纪50年代的美国广告,声称糖是孩子的良好能量来源。(图源:goodfoodfighter)

1995年,亚尔金郁郁而终,世界糖消费量则再创新高。但是,随着肥胖、糖尿病、心血管疾病等患病率日益升高,亚尔金等人的研究逐渐为人所关注。2011年,《纽约时报杂志》将亚尔金放上了封面报道,他的书也于2012年得到再版。

同年,《自然》(Nature)期刊上发布了一篇极有影响力的文章,名为《糖的有毒真相》(The Toxic truth about sugar),表明过量摄入的糖不仅增加了卡路里,还危害着人体健康,会诱导出各种代谢综合征,比如高甘油三酯、糖尿病、高血压等。

亚尔金的追随者们的影响力也日益增强,美国南加州大学儿科内分泌学教授罗伯特.勒斯蒂格Robert Lusting教授就是一个代表人物。在治疗过太多糖尿病儿童后,他对食品工业大量用糖的做法极其反感,就此发表了许多文章和演讲。“随着低脂饮食的流行,食品工业面临着一个问题:减少油脂添加的话,食物会干巴巴的,非常难吃。怎么办?很简单,加糖!”

“市场调研者发现,制造商的配方中每增加一点用糖量,销量就会跟着增长一截。更棒的是,糖不仅会让口味变好,而且比油脂还便宜,一举两得。”

CCTV2财经频道报道截图

在勒斯蒂格教授看来,糖,尤其是食品业热衷用的果糖(Fructose)是有百害而无一利的:

果糖完全靠肝脏代谢,然后转化成脂肪储存在那儿,积累一定量后,高血脂、肝硬化、脂肪肝、炎症、心血管疾病等问题就都出现了。这就是为何低脂食品依然会引发这些疾病,因为糖分没有控制;

将一茶勺糖吹出来,可以燃烧出的火焰量达一米多高。但糖的能量被摄入人体后并不会立刻燃烧,而是先储存成脂肪。(图源:纪录片《糖:新一代健康杀手》2015)

果糖在分解过程中会产生大量氧化自由基,破坏细胞组织,破坏皮肤,加速人体衰老。这也是为什么许多昂贵的护肤保健品都打着“抗糖化”“抗氧化”的旗号;

(图源:BBC纪录片《如何减缓衰老》)

另外,果糖还会刺激Ghrelin饥饿激素的分泌,让人越吃越饿,超额吃进大量的食物。所以当你喝了一大杯可乐后,往往不会觉得饱,反而更有胃口吃下一顿大餐。

那么,人体理想的糖摄入量是多少呢?零。

在瑞士洛桑大学生理学家卢克.塔皮(Luc Tappy)看来,人体没有任何生物进程需要额外摄入糖。“人不吃脂肪会死,不吃蛋白质会死,碳水化合物摄入不足也会死。但不吃糖的话,一点问题也没有。你从其他自然食物中所摄取的营养素,就足以在人体中被代谢成糖分,应付日常活动了。糖,根本不是人类的必需品。”

然而,抛开剂量谈毒性,都是耍流氓,我们平时到底吃进去了多少糖?

明糖易挡,暗糖难防

根据WHO(世界卫生组织)2015年公布的指南,儿童和成人都应该将游离糖摄入量控制在总热量摄入的10%以内,最好低于5%。

游离糖(freesugars)是指在生产和烹调过程中额外添加的糖,包括蜂蜜、浓缩果汁和天然枫糖浆等,吃完整蔬果时摄入的糖则不算在其中。简单地说,对于一位每天摄入热量达标(2000千卡)的女性而言,相当于每天最多摄入25-50克糖。

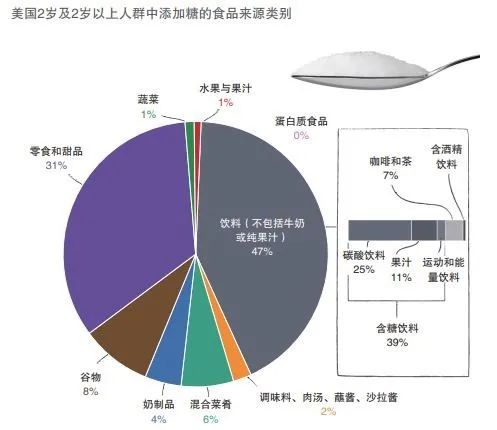

(图源:2015—2020美国居民膳食指南中文版)

这个标准有多容易超过呢?

1瓶500ml的可乐含糖量约为58g,明显超标了;几个常见品牌的酸奶,平均100ml含糖量分别在5.5g-18g之间,多喝两杯也超标;至于奶茶,即使是“无糖”款,珍珠、布丁、奶盖等配料自带的糖分,也媲美一瓶可乐;而某网红水果谷物早餐,每100g含糖量居然超过了63%,比MM巧克力豆还高。

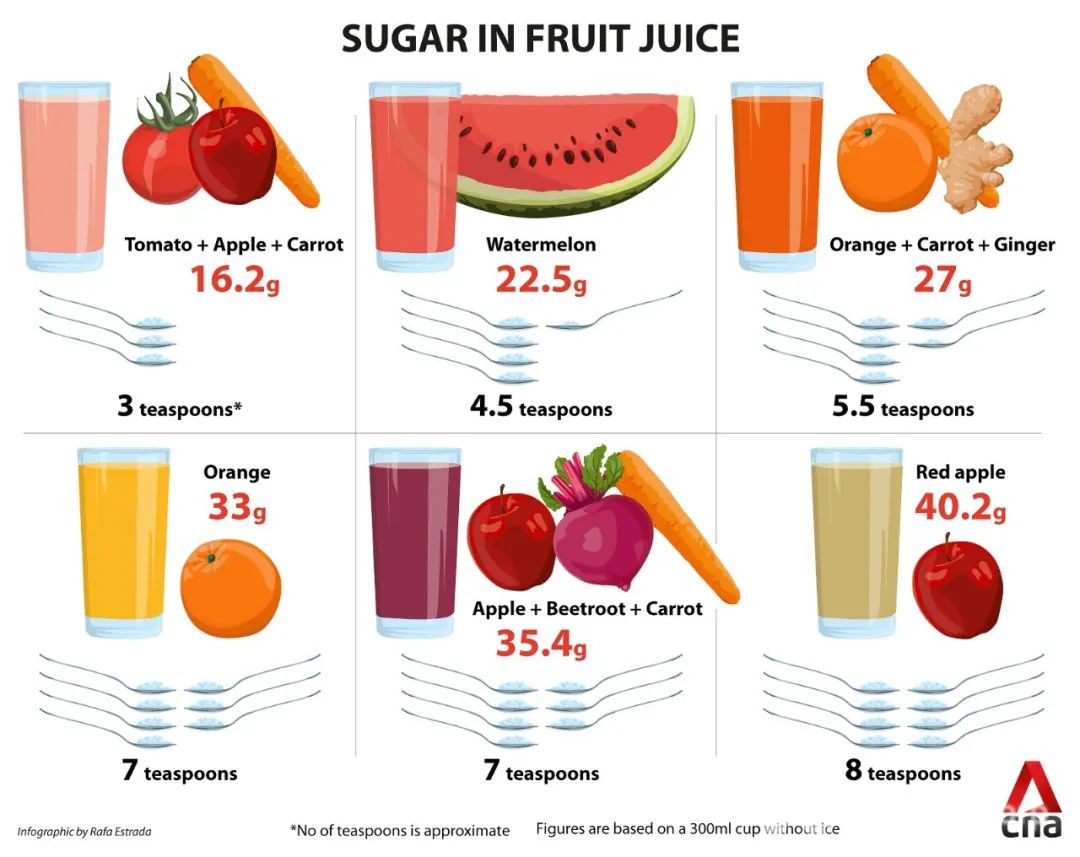

还有所谓的健康果蔬汁。水果本来是一种对人体有益的食物,但它们被榨成汁后,最精华的果肉纤维全被丢弃了,剩下的只是一杯浓浓的糖浆,含糖量甚至比可乐还高。

300ml果蔬汁中所含的糖量。(图源:CNA)

而不爱饮料和甜食的孩子们,也很难独善其身:台湾烤肠、广式腊肠、鱼香肉丝、海鲜披萨、肉酱意面、火锅蘸料等,同样添加了不低的糖分……

幸运的是,这几年无糖食品市场似乎出现了井喷,尤其是在某气森林推出了0糖0脂0卡概念的气泡水后,各大品牌争相跟上,大家终于在无糖可乐之外有了新的选择。

与此同时,各种无糖酸奶、零卡糖、零卡果冻也出现在了电商平台,还有专为减重人士打造的无糖吐司、无糖低卡蛋糕等。虽然它们的价格普遍比有糖的高一个档次,但断糖族们至少不用忍受吃糠咽菜的苦了。

但仔细分析各种无糖产品背后的成分表,我却依然有些不愉快的发现:

一是比较传统的木糖醇食品,比如糕点、饼干等。它们一般针对的是糖尿病患者,用木糖醇代替了蔗糖,但为了口感,往往会添加很多脂肪和盐,热量甚至比有糖的版本还高,钠含量也相当可观。考虑到糖尿病人多半有高血压问题,这种食品的靠谱程度不禁让人怀疑。

二是所谓“无蔗糖添加”食品。某无蔗糖豆浆的配料表上,确实没有蔗糖,但首位赫然写着麦芽糖浆,这就让人啼笑皆非了;还有些无蔗糖奶块,配料表里直接写着“炼奶”,这是在侮辱大家的智商吗?谁不知道炼奶本身就添加了大量的糖?

还有类似“无糖”枣泥核桃糕,“无糖”水果干等,生产商说没有加糖吧,我信,但红枣、芒果、菠萝、葡萄这类水果,本身就已经糖分极高了,连吃新鲜的都要比较克制,更别说晒干的了,这是妥妥的浓缩糖条,不推荐。

三是网红零卡糖、零卡饮料。这类食品通常用的是赤藓糖醇、三氯蔗糖、安赛蜜、阿斯巴甜等代糖,确实可以将热量降到非常低的程度,也没有额外的脂肪和纳等,算是比较靠谱的。

但关于代糖的健康性,也一直存在争议。比如,出版过《甜味剂:看不见的杀手》(While Science Sleeps: A Sweetener Kills)一书的毒理学专家Woodrow Mont,FDA (美国食品药品监督管理局)的前任负责人Don Kennedy等人,都对阿斯巴甜的作用表示过担忧,认为其有可能会扰乱人体菌群、诱发脑肿瘤、促使人摄入更多热量等。

而赤藓糖醇等新兴代糖虽然被证明不会进入人体代谢,也经过了层层研究去证明其安全性,但它们的大面积消费也就是这几年的事,长期大量食用会不会带来其他影响,现在还无从得知。

一边是确认有害而且用量巨大的糖,一边是副作用“莫须有”的用量极少的代糖,一定要选的话,人们会选哪个呢?还是说,为了保险起见,只能通通不选,进行一场彻底的“断糖饮食”?

什么是断糖?

“来一份不勾芡的回锅肉、一例烧鹅、生炒芥蓝、不用上米饭。”Amy噼里啪啦地点完菜,接下来在我惊讶的目光中,坦然啃下了一大块烧鹅皮和几片五花肉。

作为在瑜伽馆认识多年的伙伴,在我记忆中,她一直对身材和热量的摄入极其严苛:喝汤会将浮油撇得一滴不剩;吃肉会小心地把皮和脂肪层全剥掉;吃沙拉从来不浇酱……

“你减肥成功,开始犒劳自己了?”面对我的疑惑,她擦了下嘴角的油,得意一笑:“我已经断糖好几个月了,不用再担心热量问题。”

我曾在某节目中听过李诞盛赞断糖法靠谱。这种饮食背后的原理似乎很简单:人体在消耗能量时,会先挑糖分来燃烧,然后才轮到脂肪;所以,如果你不给身体摄入糖分了,它就只能把积攒多年的脂肪拿来供能,这样,彻底断糖的人,24小时在燃烧的都是脂肪,不变瘦才怪。

Amy推荐我先看看澳洲导演达蒙·加梅乌拍的纪录片《一部关于糖的电影》(豆瓣8.6分,IMDb7.5分)。片中,达蒙亲自做了一场为期60天的实验:在总热量摄入不变的前提下,把每天饮食中的脂肪和蛋白质,替换成等热量的160g以上的糖分,而且他不吃任何 “不健康食品”,只靠低脂酸奶、果汁、吐司、早餐麦片等来摄入这些糖分。

60天之后,他的体重飙升了近20斤,腰围涨了10公分,小肚腩、胳膊上的拜拜肉都出现了,面容也憔悴得似乎老了十来岁,还患上了轻度的脂肪肝。他甚至产生了明显的糖依赖,心情好坏完全取决于吃了多少含糖食品。

意识到问题的严重后,实验一结束,达蒙就开始了断糖饮食,用肉类、坚果、蔬菜取代了过去的高糖食品,身体也终于调节回正常状态。这虽然只是个案,却让许多观众觉得震撼。有评论甚至说,“这是改变我人生的电影!”“如果早几年看到,我就不用走那么多弯路了。”

断糖实验

想想自己一直徘徊在平台期的体重,我将信将疑地加入了Amy所在的断糖群,按照一位美国犹他大学营养学和医疗信息双硕士提供的方案,开始了断糖实验。

群成员每天三餐都会把吃的东西拍照上传,给营养师鉴定,而其标准跟糖尿病人的饮食相比,有过之而无不及:

含糖的酸奶饮料、零食、面包蛋糕等绝对不允许出现;白米饭、面条、馒头、大饼等,也在禁区之列,因为精制碳水化合物进入人体后,会很快分解成葡萄糖,所以主食首选杂粮饭、无糖全麦面包、荞麦面这种低GI食品;如果吃了土豆丝、南瓜、莲藕等淀粉高的“蔬菜”,主食同样必须减量;

糖醋鱼、酸甜排骨、锅包肉之类的肯定要拜拜,勾芡太多的菜肴也要避免,但小龙虾、烧烤、火锅、牛排、烤鸡翅等倒是但吃无妨,只要不选淀粉高的香肠和丸子类就行了;

至于水果呢,葡萄、芒果等高糖分水果尽量不碰,但草莓、蓝莓、柚子等每天可以吃一个手掌大小的量……

当我告诉别人自己开始断糖时,通常会收获三种反应:

“都这么瘦了,你还需要减肥吗?”

“不吃主食肯定不行的呀,身体都要搞坏的!”

“那你岂不是不能去外面吃饭了?多没意思啊。”

作为一个面食和甜品爱好者,我接受这种挑战确实要克服心理障碍。在接下来的几周,我经过甜品店时都会加快脚步,生怕不经意的一瞥,就会让自己功亏一篑。而在外面用餐时,我会带上一两片全麦面包,忍住对于小面和葱油饼的冲动,猛吃肉和蔬菜。至于下午茶,一小把坚果配花草茶是固定搭配。

群里的姑娘们还不时分享自己煮零卡糖奶茶或咖啡、用赤藓糖醇和藜麦粉做巧克力布朗尼、用零卡汽水做凉粉果冻的经验,用来解救那些实在嘴馋的时刻……

然而,关于吃不吃碳水化合物,断糖界是有分歧的。以美国营养学家阿特金斯为代表的生酮饮食法,主张完全杜绝主食和果蔬,改吃大量的油和肉;

而另一派则温和一些,只是拒绝精制碳水化合物(比如精白米、精白面制品、土豆等),但依然要从蔬菜水果和杂粮中摄入一定量的碳水化合物。所以我并没有拒绝主食,只是替换成了全麦和粗粮。

我的国家健康管理师课程的老师、国家一级公共营养师谷传玲提醒我:“脂肪在体内要彻底代谢分解的话,需要碳水化合物协同。当碳水供应不足时,中间产物草酰乙酸的供应就会减少,使得脂肪无法彻底氧化,从而产生酮体。酮体过量堆积会引发酮血症,产生代谢性酸中毒等现象。生酮饮食是不适合长期使用的,人体每天需要至少50-100g碳水化合物,才能预防酮血症。”

断糖,并非苦修

两个月后,我的变化很明显:顽固的体重终于掉了7斤,回到了100斤以下,精神和体力却依然很好;皮肤状态更稳定了,莫名的痘痘少了,还省了买昂贵抗糖口服液的钱;

当我鼓起勇气,再次踏进甜品店,面对那以前一看就走不动路的柜台时,却发现自己有点无欲无求。我的味蕾似乎也更敏感了,以前觉得清淡的零卡气泡水,现在感觉太甜,要兑上两倍的花草茶才合适。

“这样的生活也太无趣了吧?”有朋友问。我一时语塞。

要是我说,自己如今对食物的感觉反而更丰富了,身体的轻松也让自己更开心了,会不会显得很装?要是两个月之前的我听到这种话,绝对会嗤之以鼻。但如今的我,却完全不想恢复以前的饮食习惯,甚至有点庆幸。

看着落地窗外手握大杯奶茶、提着整袋零食的路人,再想到IDF的数据——他们中每10个就可能有1个是糖尿病人,或许还不自知——我突然觉得有点讽刺:人类文明花了几千年的努力,才摆脱饥一顿饱一顿的日子,让身边充斥着唾手可得的美食。但我们的身体却毫不领情,无时无刻不在提醒我们:这种生活不适合你!

这时,迟到了10分钟的Amy出现了,端着一碟抹茶千层班戟:“要不要试试,这家店的甜品在纽约超有名!”然后便切了一块送入嘴,心满意足地发出“Em”的一声。

我目瞪口呆地看着她。

“断糖只是为了让生活更轻松,又不是苦修。如果吃甜食依然能让你快乐,为什么要去恨它?” 她耸了耸肩:“我只是把那些可有可无的糖都断掉,才能尽情享受自己最爱吃的。”

我突然想起作家刘墉写过的一段轶事:

文学大师梁实秋先生尚在世的时候,有一天我跟他同桌用餐。冷盘端上来,梁先生说他有糖尿病,不能吃带甜味的熏鱼。冰糖肘子端上来,他又说不能碰,因为里面加了冰糖。什锦炒饭端上来,他还说不能吃,因为淀粉会转化成糖。

最后端上八宝饭,我猜他一定不会碰了。没想到,梁先生居然大笑道:“这个我要。”

朋友提醒他“里面既有糖又有饭”,梁大师则笑说:“我前面不吃,是为了后面吃啊!因为我血糖高,得忌口,所以必须计划着,把那‘配额’留给最爱。”

编辑:杨文瑾

banquan@nandu.cc. 020-87006626