终于有救了!蹲坑腿麻看这里

很多人都有这样的习惯:

在蹲着上厕所的时候

追剧、看书、玩游戏

若20分钟后才站起来

迎接你的必将是

一阵痒疼交加的酸爽

「腿麻」

有网友形容

这感觉就像

麻麻刺刺的小针不断扎着皮肤

又或者像电视收不到信号,满是雪花点

近日,#蹲坑腿麻终于有救了#话题

登上热搜

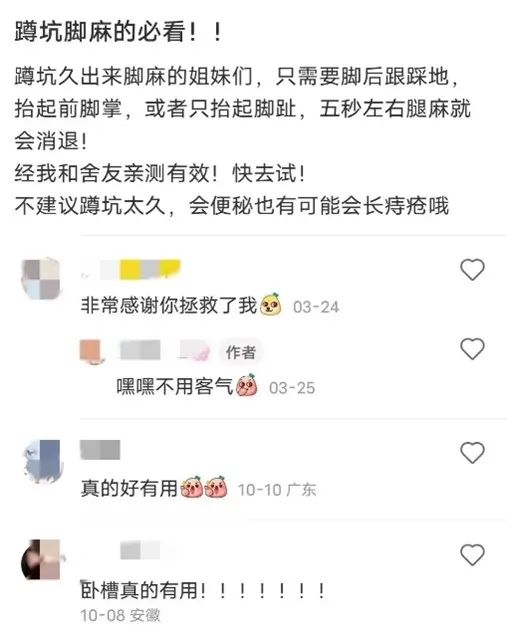

有网友总结:

只需脚后跟踩地,抬起前脚掌

或者抬起脚趾

或者晃晃麻的另一边手脚

就能缓解腿麻

图片来源网络

这些方法是否科学合理

如何才能愉快蹲坑、迅速脱麻

懂教授就带大家破解

“蹲坑的痛”

为什么长时间蹲坑后会腿麻

为什么长时间蹲坑后会腿麻

一般来说,“压”“触”“痛”“温”,才是常规感觉。而“麻”,并不属于标准感觉之一,而是感觉神经“不舒服”的一种信号。

人体的感觉,靠的是神经和大脑的相互传递。如果把神经类比成公路旁的电报线路,大脑是发出指令和收到指令的“总部”,每一条指令都是通过这些电报线路传达输送,并同时将“回信”带回到大脑。

当我们长时间蹲着,腿部的神经和血管会受到压迫,使神经处于一个缺血缺氧的状态,神经信号无法畅通的传送。

这个时候神经和大脑是“失联”的,无法发出指令,所以你的腿就好像失去知觉一样。

当站起来以后,血管和神经重新得到解放,血液哗啦啦畅通无阻,涌向下肢,被切断的神经信号也恢复正常。

由于刚刚神经被阻断,积压了一大堆信号。面对一下子涌上来的众多信号,大脑也会产生混乱的感觉。于是,你的腿就出现“麻”的感觉。

简单来说,缺血缺氧是导致上厕所时腿麻的“罪魁祸首”,久蹲后,神经受到压迫,导致下肢的血液循环运行不畅,出现气滞血瘀,静脉回流受阻,就会产生腿麻的现象。

虽说这种腿麻

对身体健康没有太大影响

但是那酸爽

相信大多人都不喜欢

那如何才能避免上厕所腿麻呢?

“防麻大法”是否真的有效

避免上厕所腿麻的关键在于改善下肢缺血缺氧的状态。当麻木感产生时,可通过改变姿势或小范围内快速走动几分钟来缓解麻木感。

因此,防止腿脚麻的最好方法是保持上身放松、直立的姿势,膝盖略高于臀部。比如,坐着上厕所的时候可以使用马桶垫或软垫马桶座,为臀部和骨盆区域提供更多缓冲,改善脚部的血液流动,减少脚麻不适感。

网友总结的三招防麻大法:只需脚后跟踩地,抬起前脚掌;或者抬起脚趾;或者晃晃麻的另一边手脚,都可以在一定程度上减轻腿麻,让你不至于扶墙出厕所。

如果你想尽快缓解腿麻,这些方法值得一试:

● 如果感到左腿发麻,可以高举右手10秒,然后放下,反复3次,右腿麻的话就举左手。这样可以促进下肢血液循环,腿部麻木感能够得到缓解。

● 站起来之后也可以变换走路姿势,如走“内八字”,使肌肉均衡受力,减轻发麻的感觉。对发麻部位进行搓、热敷,也能消除麻木感。

但若想从根本上走出“腿麻”困局

如厕时就得远离

报纸、手机、iPad等一切干扰之物

快点拉完,自然不麻!

当然啦

不是所有的“麻”都要怪拉粑粑

麻木是许多疾病的早期信号

除了长时间蹲坑这个原因以外

还可能有以下几种原因

👇👇

比麻木更可怕的是…

📌痔疮、直肠粘膜松弛脱垂

人在排便的时候,直肠腔会一直处于一种高压状态。时间越长,高压状态越持续。直肠腔压力的增加,会导致肛垫下移,而肛垫下移与痔疮、直肠粘膜松弛脱垂都有密切的关系。所以,如果你习惯了如厕时长久蹲坐,那么除了腿麻,也很容易患上后“股”之忧。

📌骨质增生、腰间盘突出、腰肌劳损等病变

骨质增生、腰间盘突出、腰肌劳损等病变也有可能影响周围神经,使人产生腿麻、脚麻的感觉。

📌糖尿病的首发症状

不少成年糖尿病患者的首发症状往往不是多饮、多食、多尿,而是手足部麻木。

📌中风前兆

中风的前兆就是肢体麻木。如果偶尔发生且很快恢复则不必在意,但如果头晕久未缓解甚至出现四肢麻痹,伴有嘴角歪斜、口齿不清等可能是中风前兆,需要立即就医,筛查脑血管病等危险因素。

总的来说

如果经常感到腿脚发麻

一定要及时就医!

蹲坑不玩手机

玩手机不蹲坑

平静、放松、专注地

完成如厕这项活动

这对身心都有益处哦

希望各位小伙伴

都用不上这几招“防麻大法”

关于蹲坑腿麻,你还有什么疑惑?

一起来评论区聊聊吧

南都健闻(nanduijk)出品

资料来源:广东科普、肛泰、重庆科技报

策划 文案|揭琪 实习生张婷婷 南都记者王道斌对此文亦有贡献

指导专家:暨南大学附属第一医院介入血管外科 李承志 副主任医师

编辑:游曼妮

banquan@nandu.cc. 020-87006626