爱己如养花,把自己重新养一遍

近日博主这英在各大平台收获了不小的流量,网络上也随处可见她的表情包。

图源小红书

她参加了一个播客节目,大家原以为作为采访对象的这英会继续搞笑下去,然而这英讲述了一个不一样的故事:平时逗大家发笑的她,在此之前其实有很长一段时间都过着被原生家庭pua的生活。

成为博主,是她让自己变得更加独立的一个过程,也是她在长大成人后,学会自己“养育”自己的一个过程。

在这一期播客里,这英讲述了自己压抑的、被扫兴的童年,那个总是不经意间批评自己父母,以及自己年少时只懂得听从和妥协的故事。

图源小红书

在这英小时候,这英的妈妈要求这英擦鼻涕时用水冲,而她的爸爸看到这英用水时却认为应该用纸擦。

这英为了让父母都能满意,只能一个人承担一切,“在爸爸面前用纸,妈妈面前用水冲”。

年少时的这英并非像在短视频里那般自信,相反地,她是内向型人格,而在年幼时被原生家庭的打压式教育下,这英失去了对爱的强烈需求,也失去了做很多事情的自信和勇气。

这一期播客发出后不久,#这英被父母扫兴了20年的话题登上热搜。这英的童年经历,引发了许多网友的共鸣,有网友表示:“听了这英的故事在地铁上哇哇大哭”“太有共鸣了,和我的童年经历很像”。

图源微博

近段时间,和原生家庭相关的话题不断增多,越来越多人意识到家庭的养育模式对一个人的成长的关键性塑造作用。

诸如话题“失望性情感隔离”和“与云父母一起逛超市满足缺失的童年”都曾登上微博热搜榜,抖音的话题“爱人如爱花,爸妈就是最好的花匠”也让众多网友分享自己童年时期和父母的合照,以及年少时和家庭之间发生的往事。

图源抖音

在这些相关话题的视频里,有不少从小生活在有爱的家庭氛围的孩子,还有给予孩子无限宠爱和理解的父母视角,如抖音用户@和女儿分享日常发布的以坐在购物车里的第一视角来购物的视频,两位父母的背景音温柔又宠溺,买了很多小孩子会喜欢的零食,这让不少网友觉得“像是在网络上认识了表父母”,还有网友感慨:“童年时期没能感受到的爱,在网络上感受到了”。

图源抖音@和女儿分享日常

也难怪网友们会在互联网上认“云父母”,在东亚常见的“苦难教育”下,孩子们很少能够感受到父母纯粹的爱。而这种打压式教育,虽然出发点可能是为了孩子好,却有太多的束缚和拧巴,使许多人直到长大后依然对一些事物有“不配得感”。

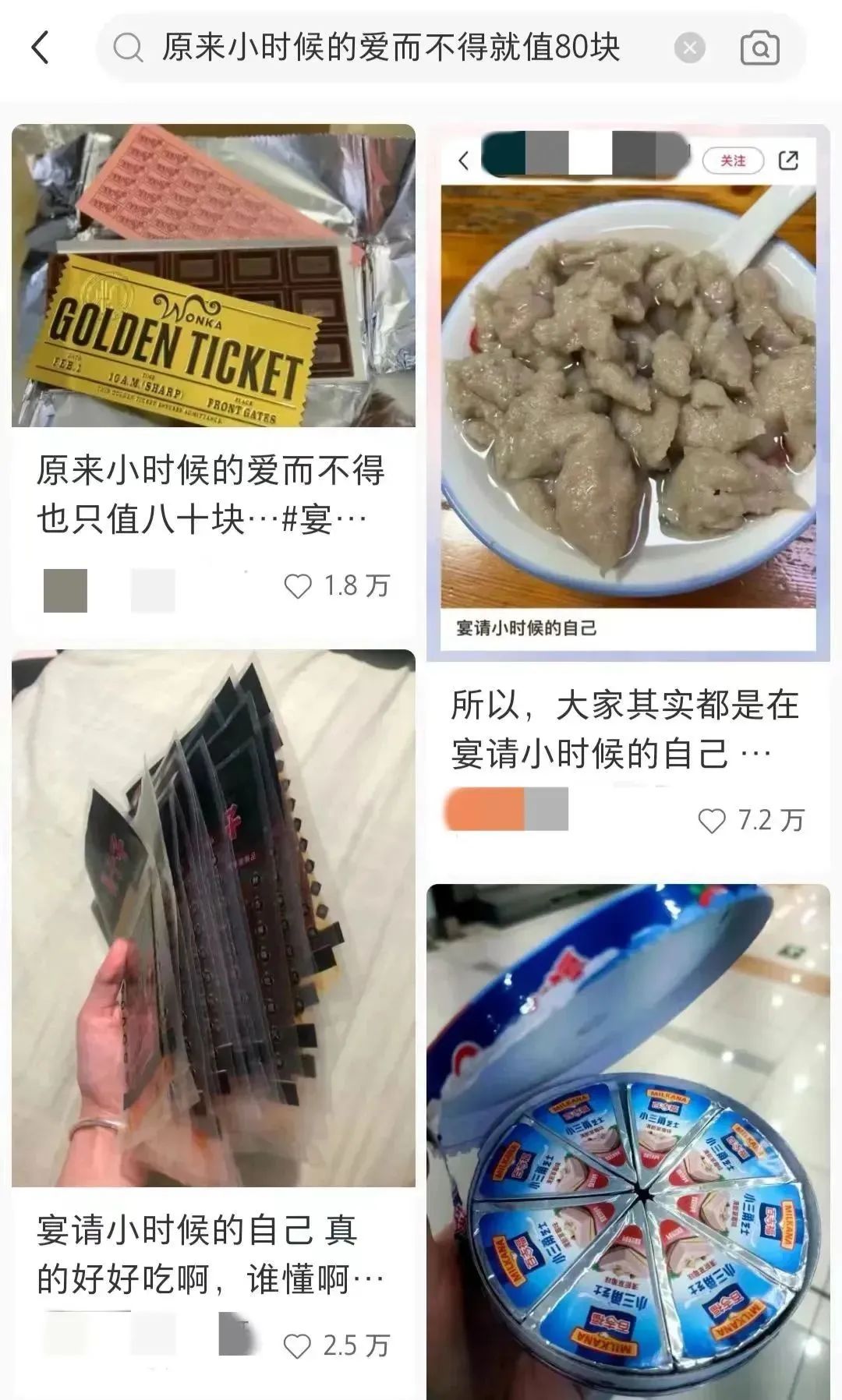

小时候觉得好玩但不敢买的东西,因为父母的一句“不知道为了你花了多少钱”,就能让孩子压抑期待。长大后虽然不再对这些东西感到好奇,经济实力完全买得起,但许多人还是会为了童年时那个强装不在意的自己,买一个奇趣蛋,或是一盒健达巧克力,为的不过是迟到了十几年的自我肯定,和对童年时期爱而不得的一次弥补。

图源小红书

图源抖音

而如今热门的话题“重新养育自己”,也说明现代社会大多数人对小时候的缺憾,在长大后想要弥补的需求。

直白且强烈的爱很少会出现在东亚家庭的氛围中,大多东亚的小孩无法从父母那里获得正向的、健康的情感反馈,容易在长大后同父母的关系逐渐“结冰”,变得拘束和不亲近。而这种现象在心理学上可以解释为是一种“失望性情感隔离”的表现。

所谓的“失望性情感隔离”,指的是孩子长大后和父母关系不亲近和疏离。由于在童年时期没有从父母那里得到足够的情感上的支持和关爱,在心理上也没有得到父母足够多的理解和尊重,成年以后便与父母愈加疏离,产生了由于对家庭失望而导致的情感隔阂。

失望性情感隔离的表现,主要有以下几点:

1 即使是在空闲时间,也不愿主动与父母打电话或是发消息聊天。

2 和父母的关系不亲密,感觉跟父母有隔阂。

3 不会主动跟父母分享自己身边发生的大小事。如果父母主动问及,会敷衍了事,不会详细展开。

4 下意识地觉得同父母沟通会产生负能量,就算还没有收到父母的回复,就感觉即使回复了也一定会是负面的或是不积极的反馈。

5 不会想着回家,不会思念家庭。

6 如果父母突然表示关心或者有亲密举动,会感觉到不自然和不适应等等。

失望性情感隔离是长年累月的失望积攒之下,人为了保护自己而产生的一种心理防御机制。但一个人经常从家庭中获得负面反馈之后,下意识的心理作用就是尽可能远离让自己变得消极的地方,许多人“断亲”,同家庭产生隔阂就是最典型的例子。

而“爱人如养花”话题在各个社交平台上风靡,其内核也和原生家庭有关。它的含义是爱人就好像精心养育一朵花,对一个人的感情越用心,被照顾的人的内心就会像花一般越鲜活。

衍生出来的话题“爱人如养花,爸妈就是最好的花匠”里,不少网友开心地分享着父母直白的爱。而一些几乎没感受过被爱的家庭氛围的网友,在评论区感慨:“这个文案我偷不了”“有种流浪猫看家猫的感觉”。

图源抖音

但也有更多人表示“爱人如养花,我自己是最好的花匠”,分享自己从原生家庭的束缚中走出,活得自由而洒脱的现状,向前方的人生道路,勇敢地迈进着。

文章开头提及的博主这英,也是在离开原生家庭的“扫兴”氛围后,决定独自一人生活、奋斗。在找到了做自媒体的方向后,这英很高兴自己有了更多爱自己的底气:在网络上把快乐带给其他人,即使不做博主,做其他工作依然能过得很好。“如果我能回到20年前,我一定要重新做一遍自己!我要极力地展示自己!”

现代社会的人们对于获得积极正向的情感的需求变得越来越强烈,每个人都需要更加正面、真实的信号来明白自己是值得被爱的。如果理应是最亲密的父母无法给予,也要好好照顾自己,做自己的花匠。

爱和被爱的前提,是先学会爱自己。拥有一定经济能力之后,靠自己的努力将儿时的缺憾一一实现,也能将如今的渴望不加掩盖地说出。

学会爱的表现是学会尊重和理解,幸福感从他人身上索取不如从自己身上寻找,努力学着自信也学着洒脱,再回头看时,纠结“爱与被爱”的话题便已不再重要。如果在爱里长大是一种奢望,那么永远明媚开朗,将会是长大以后自己给自己的底气。

南都校探(nanduxiaotan)报道

策划/文案:揭琪 实习生陆嘉莹

部分图片来源于网络

编辑:揭琪

banquan@nandu.cc. 020-87006626